Se cumplen cuarenta años de la trilogía más explícita que han dado las artes marciales: Street fighther (una traducción un tanto patillera del original nipón, Gekitotsu! Satsujin Ken, que vendría a ser “¡Golpea, puño asesino!”). Ya os podéis imaginar que hoy no vamos a loar precisamente unos guiones inexistentes ni las episódicas “actuaciones” de sparrings cuya única función es caer fulminados por las patadas de Sonny Chiba, bestia parda con apariencia humana que se acabaría convirtiendo en la única competencia posible al reinado de Bruce Lee.

El street fighter del título internacional es Takuma (Terry) Tsurugi, un remedo de Clint Eastwood en las calles de Tokyo. Como en la trilogía del dólar, este trozo de carne con ojos tiene claras sus prioridades: venderse al mejor postor y hacer mucho dinero matando a quien le digan. No confía en nadie y la explicación freudiana nos quedará meridianamente clara con un flashback en el que descubrimos que a su progenitor lo fusilaron bajo falsas acusaciones de espionaje durante la Segunda Guerra Mundial, allá por la China. Antes de morir (lo veremos en primerísimo plano, con tiro incluido en la cabeza. Si os habéis perdido algún detalle del estallido cerebral no temáis: el flashback se repite en las dos continuaciones) su progenitor le lanza un batería de mensajes autosuficientes: que sea fuerte, que no confíe en nadie, que no se deje vencer…

En fin, que sin él saberlo lo convierte en un individualista patológico, aunque con un cierto código deontológico. Tsurugi siempre pide el doble de lo que le ofrecen, pero no duda en ponerse del lado de la rica (y desamparada) heredera de un imperio económico, manipulada por unos poderes fácticos detrás de los que siempre acaba habiendo… un occidental vicioso, corrupto y decadente.

Las tres películas las dirigió en un mismo año (1974) Shigehiro Ozawa. En la primera entrega (The street fighter), además de quedarnos clara su incomparable talla como galán mostrenco, le vemos hacer buenas migas con un escudero torpón y poco comprometido con la causa (nuestro batallador disfuncional le recomienda en cierta ocasión que “se vaya y encuentre una mujer con la que casarse”). Es una de las muchas ocurrencias de este lerdo capaz de evitar que la protagonista sea violada (a manos de un negro -¡nunca un japonés!- que sufrirá castración inmediata sin anestesia) para apremiarle acto seguido a “dejar de coquetear” y huir con él. Sin comentarios.

También conoceremos el dojo más respetado, el de la escuela Nippon Seibukan. Allí imparte su magisterio el reputado Kendō Masaoka, quién acabará convirtiéndose en inopinado mentor del leñero asilvestrado.

El clímax de la función tenía lugar en un barco petrolero donde se dedicaba a tronzar tibias, desencajar rótulas y arrojar por la borda a cualquier antagonista que se cruzase en su camino. El duelo final lo enfrentaba a dos hermanos bastante tarados y la cosa concluía con un acto de inmolación que podría pasar a la historia de las muertes sin sentido.

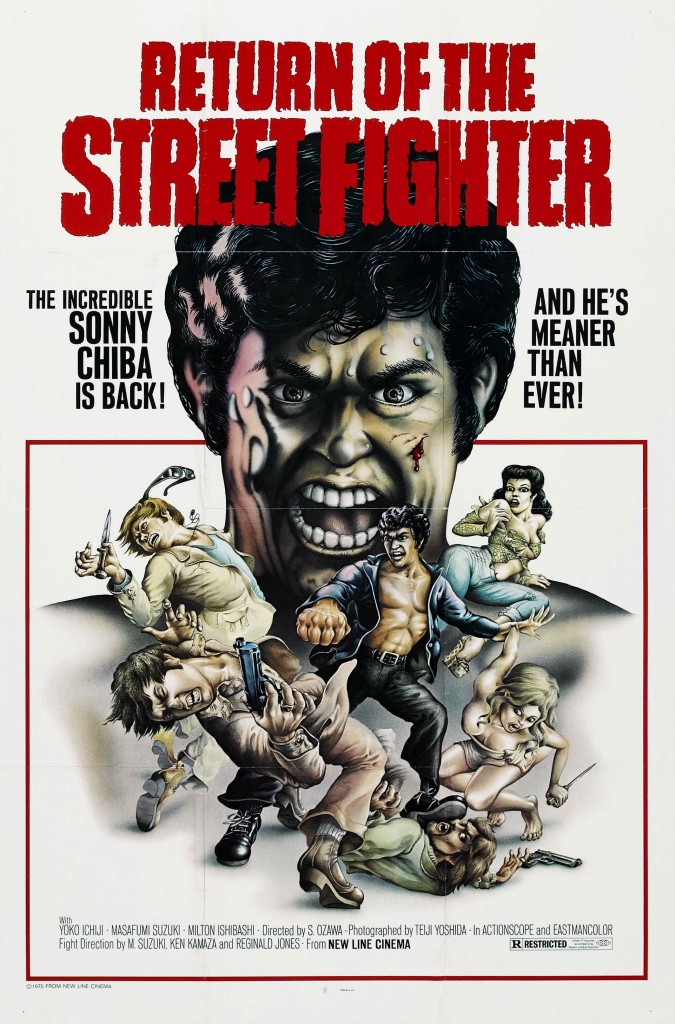

La segunda parte (Return of the street fighter) nos depara una nueva compañera de aventuras: una chica raruna de Okinawa que el bueno de Sonny rescata de las calles (tiene un gran corazón, aunque no termine de tener mucho ojo con las mujeres: invariablemente acaba emparejado con la fulana del mafioso de turno). Como supondréis, las ocasionales amistades de nuestro luchador inmortal acaban corriendo el mismo destino que los colegas de Harry ‘el sucio’: muerte sanguinaria para tratar así de justificar la posterior y desmadrada venganza.

En esta entrega el karateca-cirujano se enfrentaba a la mafia americana, nada más y nada menos. Bueno, a su delegación en el sudeste asiático, porque a las multinacionales les gusta externalizar y crear departamentos para todo. En este enfrentamiento global contra el luchador y sus triquiñuelas reclutan a un crack de las artes marciales venido expresamente de Arabia (para que no nos quepan dudas sobre su origen lo veremos pelear siempre con el turbante puesto).

Don Costello es el capo de la camorra. Es occidental –por supuesto- y para variar no tiene honor ni nada que se le asemeje. Hasta se ventila de tres tiros a su lugarteniente nipón, mala gente, pero seguidor del bushido (sí, todo tiene un puntillo muy perverso).

Sin comerlo ni beberlo, la escuela Seibukan vuelve a estar en el centro de la trama e investiga, a través de sus delegaciones en toda Asia, una supuesta trama de corrupción inmobiliaria. El maestro sigue considerando a Tsurugi un barriobajero, pero se rinde ante su genio. Le pide un poquito más de espiritualidad, pero este le contesta con uno de sus “¡¿pero qué me estás contando, nen?!”. Que no hay manera, vamos.

Las escenas para el recuerdo: el asalto a la comisaría (al más puro estilo Terminator), los revolcones con rivales armados hasta los dientes en lo alto de una estación de esquí o el repaso que les pega en una sauna a dos docenas de facinerosos, llevándolos finalmente a temperatura de ebullición.

Entre los golpes maestros de Street fighter 2 podríamos destacar la colleja salta ojos o la traqueotomía extirpa-cuerda vocales. Salpicado, como es habitual, de patadones revienta-bazos, hemorragias internas por doquier, fracturas triples y heridas inciso contusas infringidas con el cañón de un revolver convertido en arma blanca. Un pequeño catálogo de horrores, en efecto.

Y es que como rezaban los eslóganes publicitarios de la época, cuando nuestro hombre pelea, pelea sucio. No tiene ningún problema en arrebatarle la pistola a su contrincante y cepillarse a media docena de secundarios desprevenidos. Eso como prólogo a zancadillas, coces y cuchillos con una extraña querencia por globos oculares ajenos.

En la tercera entrega (The street fighter’s last revenge, un prodigio de imaginación en la elección de los títulos, sí) la mafia local vuelve a estar apoyada por la de Chicago… una especie de Uri Geller que parte eslabones de cadenas de acero con su poder mental (después descubriremos que se trata de un rayo láser que esconde en el bajo vientre).

Nuestro héroe se vuelve a cruzar con una admiradora (la “rosa de fuego de Taiwan”, que viste como si acabase de salir de un campo de reeducación de Mao y que se muere por ser su discípula aventajada) y no renuncia a su habitual momento de seducción misógina (básicamente les presiona una teta como quién cambia una bombilla y, al parecer, eso les hace prendarse de su sobaco).

Los golpes maestros de esta entrega: shock de sistema con vomitona de bilis encima de un casco de policía, repateo torácico con paroxismo pulmonar y el duelo final que concluye con extracción de corazón al más puro estilo Indiana Jones en el templo maldito. No hay palabras.

En definitiva, la trilogía de Sonny Chiba se ganó por méritos propios la calificación X en pantallas norteamericanas –la primera vez que se daba sólo por escenas violentas- y marcó de por vida a una generación de adolescentes que accedieron a este material vía videoclub casposo. La mistificación de tamaña cochambre la culminó Quentin Tarantino ofreciéndole al propio Chiba el papel de Hattori Hanzo en la primera parte de Kill Bill. Y es que los consumidores de cine de bajo presupuesto acostumbramos a ser agradecidos… ¿cómo no serlo con un tipo que ha intervenido en más de 125 películas y que acumula cinturones negros en bujinkan, judo, kendo, shorinji kempo y karate kyokushin?