Esto debería de comenzar con prólogo vontrieriano, resiguiendo las traviesas que unen y a la vez separan las vías del tren (que no, me dirás, que eso ya lo hizo Fritz Lang en Deseos Humanos. ¿O fue Jean Renoir en La bestia humana?) O con el plano detalle de un billete, sólo de ida, para embarcarse en un viaje exótico por una de aquellas rutas que atravesaban antiguas posesiones del imperio británico santificado por David Lean. En cualquier caso, no hace falta entrar en estado de trance (¡cualquiera trata de imitar la voz de Max von Sydow!). Bastará con tener ganas de estar dentro, aunque sea en tercera o como polizón, habiendo burlado al guardagujas en una conjunción poco concurrida. https://www.youtube.com/watch?v=bXlm3fS0VNs Nos ahorraremos imágenes recurrentes. Olvidaos de asaltos al tren del dinero, de llegadas a estaciones emblemáticas sobre la sábana blanca del Boulevard de los Capuchinos. Ocupar tu asiento o tu rincón y tener la sensación, por momentos angustiante, de que no te vas a poder bajar de aquí. A veces no es sólo un pálpito. En El tren del infierno (Andrei Konchalovsky, 1985), el fin de trayecto era mucho más que una alegoría. Porque puede que ese tren de mercancías que parecía conducirte hacia la libertad en realidad te lleve a pie de cementerio, con todas las imágenes dickinsonianas que se te ocurran. Habrá algo de suspense, cómo no. Tendrá ese toque a lo Alarma en el expreso (Alfred Hitchcock, 1939), con abuelita entrañable desapareciendo delante de nuestras narices (en nuestro caso, la perversidad la aportará una maestra de ceremonias dispuesta a guiarnos hasta los vagones de primera, no sin antes hacernos caer en todas las celadas imaginables). Y se permite algún que otro crimen mancomunado, como el de Asesinato en el Orient Express (Sidney Lumet, 1974), aunque esta última nos parezca de las películas menos estimulantes de su director. Tanto da, hoy lo que importa es el medio. (El tren, como todo espacio compartimentado, tiene mil y una posibilidades a la hora de esconder un cadáver. Muy práctico, ya verás).  Y todo ello al hilo de Rompenieves, el enésimo filme con vías de ancho europeo. Y americano. Y asiático. Snowpiercer arranca dando un salto al vacío, pidiéndonos que renunciemos a toda lógica. El tren nos permitirá traspasar un umbral, proyectarnos hacia una realidad distinta. Como la imagen recurrente y suicida de Origen (Christopher Nolan, 2010), no son tantos los que se atreven a pedirle al espectador que se preocupe de lo único que debería de importar: disfrutar. Un tren en perpetuum mobile, aquello que se encargaban de describirnos como imposible de toda imposibilidad en la segunda clase de física. Decenas de vagones dando vueltas alrededor del planeta, un tren de la bruja ‘non stop’. 17 años sin pisar tierra firme. A bordo, los últimos representantes de la raza humana. Y todo porque a algún lumbreras se le ocurrió aventar un refrigerante para contrarrestar el calentamiento global (el profesor Franz de Copenhague tenía ideas más brillantes). Así pues, sí que hubo atraco. Ya estamos contradiciendo nuestras propias reglas. Hubo un timo a escala planetaria (y no miro a nadie). El gran guiñol ya está montado y lo único seguro es que no veremos a River Phoenix en plena gincana a lo Indiana Jones

Y todo ello al hilo de Rompenieves, el enésimo filme con vías de ancho europeo. Y americano. Y asiático. Snowpiercer arranca dando un salto al vacío, pidiéndonos que renunciemos a toda lógica. El tren nos permitirá traspasar un umbral, proyectarnos hacia una realidad distinta. Como la imagen recurrente y suicida de Origen (Christopher Nolan, 2010), no son tantos los que se atreven a pedirle al espectador que se preocupe de lo único que debería de importar: disfrutar. Un tren en perpetuum mobile, aquello que se encargaban de describirnos como imposible de toda imposibilidad en la segunda clase de física. Decenas de vagones dando vueltas alrededor del planeta, un tren de la bruja ‘non stop’. 17 años sin pisar tierra firme. A bordo, los últimos representantes de la raza humana. Y todo porque a algún lumbreras se le ocurrió aventar un refrigerante para contrarrestar el calentamiento global (el profesor Franz de Copenhague tenía ideas más brillantes). Así pues, sí que hubo atraco. Ya estamos contradiciendo nuestras propias reglas. Hubo un timo a escala planetaria (y no miro a nadie). El gran guiñol ya está montado y lo único seguro es que no veremos a River Phoenix en plena gincana a lo Indiana Jones

y la última cruzada (Steven Spielberg, 1989). Más que nada porque hace mucho frío ahí fuera. El elemento incordiante. Tiene que haberlo: no hay surrealismo sin héroe nihilista o con motivaciones poco claras. E instintivamente, he vuelto a pensar en el western. En dos cintas que rondan la serie B, seriamente infectadas por la pandemia italiana que nació en Almería: Joe Kidd (John Sturges, 1972) y Nevada Express (Tom Gries, 1975). Destellos del héroe idiota, el que escoge la locomotora de un tren para cargar contra sus adversarios o elige abandonar la seguridad del vagón para darse una vuelta por las alturas (nunca, nunca abandones tu asiento. En el exterior sólo pasan cosas malas).  Sed de conocimiento. ¿O ganas de jorobar? El protagonista de Rompenieves asume su condición de jugador de videojuegos obsesionado por alcanzar el siguiente nivel. Quiere algo, aunque su meta sea tan estéril como avanzar hacia delante, sin más. Estar más cerca del principio. Como los replicantes de Blade Runner (Ridley Scott, 1982) o la sonda boomerang Voyager de Star Trek (Robert Wise, 1979), el héroe “sólo” se contenta con saber de dónde viene, quién está a los mandos, cuánto vivirá… casi nada. La eternidad y dos días, vamos. Eso es todo lo que quiere por Navidad, vísperas de un año nuevo marcado en el calendario por otro rito de paso: atravesar un puente. La supervivencia, como en Naves misteriosas (Douglas Trumbull, 1972), es un acto solitario, inútil y profundamente ingenuo. No es el espacio exterior, pero la glaciación exige de elementos predispuestos –entusiastas, de hecho-, ecosistemas propios y una autosuficiencia inverosímil. El arca tiene su Noé, su capitán Nemo, su realizador en la sombra (el mismo Ed Harris de El show de Truman (Peter Weir, 1988)). Con o sin teléfono rojo, la supervivencia pasa por (re)crear la historia, dotar de una mitología a los nuevos creyentes. La educación no es tal: se hace imprescindible un adoctrinamiento con nuevos dioses, nuevos cánticos, nuevas penitencias. Nuestro héroe sigue avanzando y el desánimo comienza a apoderarse de él. Hasta su guía espiritual, tan dispuesto a automutilarse, se

Sed de conocimiento. ¿O ganas de jorobar? El protagonista de Rompenieves asume su condición de jugador de videojuegos obsesionado por alcanzar el siguiente nivel. Quiere algo, aunque su meta sea tan estéril como avanzar hacia delante, sin más. Estar más cerca del principio. Como los replicantes de Blade Runner (Ridley Scott, 1982) o la sonda boomerang Voyager de Star Trek (Robert Wise, 1979), el héroe “sólo” se contenta con saber de dónde viene, quién está a los mandos, cuánto vivirá… casi nada. La eternidad y dos días, vamos. Eso es todo lo que quiere por Navidad, vísperas de un año nuevo marcado en el calendario por otro rito de paso: atravesar un puente. La supervivencia, como en Naves misteriosas (Douglas Trumbull, 1972), es un acto solitario, inútil y profundamente ingenuo. No es el espacio exterior, pero la glaciación exige de elementos predispuestos –entusiastas, de hecho-, ecosistemas propios y una autosuficiencia inverosímil. El arca tiene su Noé, su capitán Nemo, su realizador en la sombra (el mismo Ed Harris de El show de Truman (Peter Weir, 1988)). Con o sin teléfono rojo, la supervivencia pasa por (re)crear la historia, dotar de una mitología a los nuevos creyentes. La educación no es tal: se hace imprescindible un adoctrinamiento con nuevos dioses, nuevos cánticos, nuevas penitencias. Nuestro héroe sigue avanzando y el desánimo comienza a apoderarse de él. Hasta su guía espiritual, tan dispuesto a automutilarse, se

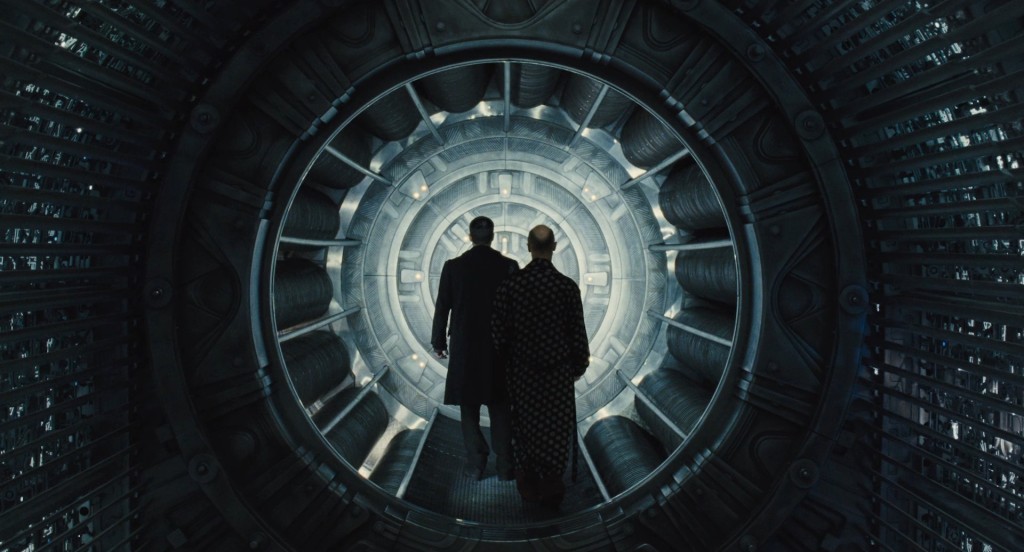

vendió al mejor postor. Todo tren concurrido debe de tener su propio revisor, un tipo que suele hacer gala de un exceso de celo patológico. En El emperador del norte (Robert Aldrich, 1973) era un Ernest Borgnine obsesionado con su ingrata labor: que ninguna de las víctimas de la Gran Depresión se colasen en su flamante e insolidario convoy (hasta que aparecía Lee Marvin, sinónimo de cazalla y caos). Aquí es un matón trajeado y con subfusil automático. Nuevos tiempos, viejas fórmulas. Hemos conocido la esperanza y la ira. Ahora nos toca el abandono. Porque sí, porque total son dos días (y cada vez nos creemos menos eso de la eternidad). Es la hora de saciar apetitos animales, esos placeres de la carne que encuentran su espacio en un excusado minúsculo (Viaje a Darjeeling (Wes Anderson, 2007)) o en un compartimento donde preservar una dudosa privacidad (Nymphomaniac. Volumen 1 (Lars von Trier, 2013)).  Y al final de todo nos aguarda el amo, el arquitecto, el monolito. Aunque se venda como un pionero a rebufo de El maquinista de la general (Buster Keaton, 1926), adivinamos rápidamente que es otro megalómano en la línea de Charles Foster Kane. Desde luego no se le puede negar que tuvo una visión, aunque ahora necesite de niños, esbirras y frecuentadores del Sónar y el Monegros Desert Festival para preservarla. Qué desilusión. El gran Wilford es otro intrigante enamorado de su juguete. La última imagen, antes de que se detenga el traqueteo, vuelve a ser en blanco y negro. Hay desolación, tramos de tubería que parecen árboles recién cortados, una Zona que provoca respeto y miedo. En Stalker (Andrei Tarkovsky, 1979) se mira hacia fuera y se sabe que no ha sido buena idea emprender el viaje. Y sin embargo… …y sin embargo, este toca a su fin. La estación Termini no tiene nada que ver con las robustas estructuras de Eiffel y compañía, qué va. Nacimos en otra Edad de Hielo y sólo nos merecemos volver a la nieve. Se recomienda que bajen en orden. Mujeres y niños primero, básicamente porque son los únicos supervivientes. Vayan ligeros de equipaje y recuerden las palabras del poeta:

Y al final de todo nos aguarda el amo, el arquitecto, el monolito. Aunque se venda como un pionero a rebufo de El maquinista de la general (Buster Keaton, 1926), adivinamos rápidamente que es otro megalómano en la línea de Charles Foster Kane. Desde luego no se le puede negar que tuvo una visión, aunque ahora necesite de niños, esbirras y frecuentadores del Sónar y el Monegros Desert Festival para preservarla. Qué desilusión. El gran Wilford es otro intrigante enamorado de su juguete. La última imagen, antes de que se detenga el traqueteo, vuelve a ser en blanco y negro. Hay desolación, tramos de tubería que parecen árboles recién cortados, una Zona que provoca respeto y miedo. En Stalker (Andrei Tarkovsky, 1979) se mira hacia fuera y se sabe que no ha sido buena idea emprender el viaje. Y sin embargo… …y sin embargo, este toca a su fin. La estación Termini no tiene nada que ver con las robustas estructuras de Eiffel y compañía, qué va. Nacimos en otra Edad de Hielo y sólo nos merecemos volver a la nieve. Se recomienda que bajen en orden. Mujeres y niños primero, básicamente porque son los únicos supervivientes. Vayan ligeros de equipaje y recuerden las palabras del poeta:

“Suena el tren en la noche ¿llamando a quién, a quiénes? (…) y el tren no espera, no, no espera nunca, y por eso corremos entre el polvo nocturno como fieles y nítidas luciérnagas…”