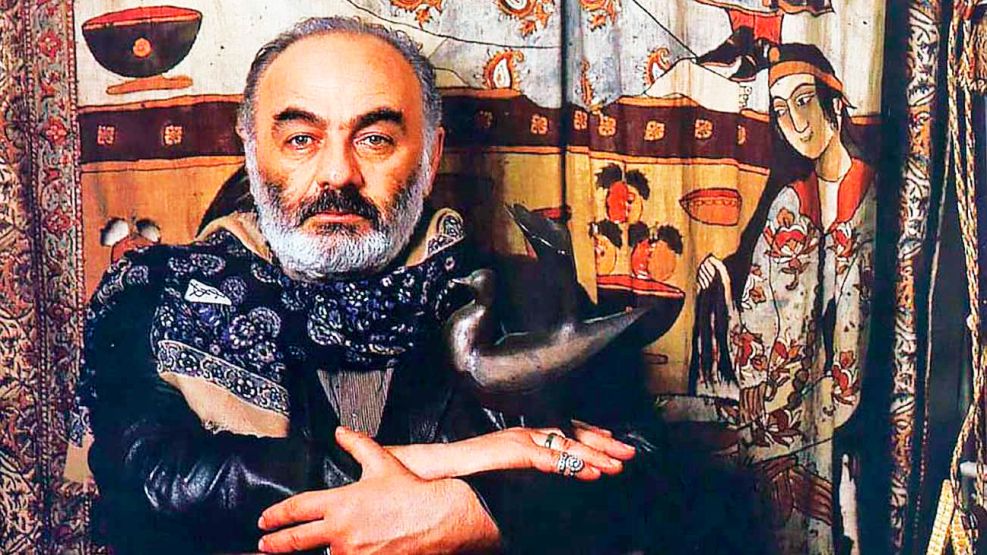

Sí, Paradjanov para nosotros, el hombre que pudo reinar (quizás en otro lugar, seguro en otra época). Pero tranquilos: no os hablaré de El color de la granada (1968) ni de su Tríptico (1966-1986), preciosistas puntas de lanza de su merecida fama. De esas fugas poéticas sublimadas que le dieron renombre y que él mismo acabaría homenajeando en sus dos últimas películas. Me centraré precisamente en esas: en tres de sus largometrajes (tampoco creáis que se conservan muchos más) rodados además en otros tantos idiomas: ucraniano, armenio y georgiano.

Vale: voy muy rápido, quizás. ¿Quién demonios era este prenda? Paradjanov ha quedado para la posteridad como uno de los muchos ejemplos de que la tan cacareada desestalinización con la que arrancase la era Jrushchov se quedó en eso: en una tímida intentona contra la que se vacunaron de inmediato las élites del partido.

Y es que la vida de Paradjanov corre paralela a la de la aventura soviética. Nace a mediados de los años 20 del siglo pasado; apenas un año contaba la declaración y acuerdo de formación de la URSS. Y murió en el verano de 1990, un año antes de su ¿definitiva? desintegración. Como cineasta, hablar de todo lo que hizo antes de Corceles de fuego (1964) sería una falta de respeto, básicamente porque él mismo lo definió como “basura”. No le vamos a llevar la contraria, principalmente porque tampoco contamos con elementos de juicio.

Solo deciros lo que la wikipedia os contará de manera menos sintética: que tuvo como profesor -entre otros- al mismísimo Dovzhenko y que se casó con poco más de 25 años con una mujer de origen tártaro que sería asesinada por su propia familia por haber abandonado la fe musulmana y abrazar la ortodoxa. Un acontecimiento que, como veremos, marcaría una extraña y evocadora obra que él consideraba el pistoletazo de salida a su carrera como verdadero creador cinematográfico.

Así que si os parece nos plantamos en aquél fatídico año en que Nikita Jrushchov fue “dimitido” como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, estableciendo un sano precedente: conservó la vida, al menos. Le sucedió Leonid Brézhnev, que puso final a la descentralización emprendida por su antecesor y volvió a dejar claro que los nacionalismos y demás hechos diferenciales no eran del agrado de Moscú. Y punto.

Corceles de fuego fue el título elegido para la distribución internacional de un film traducible como Sombras de los ancestros olvidados, siguiendo el libro homónimo de Mykhailo Kotsiubynsky. Una cinta rodada en ucraniano y que arrancaba en el bosque, como aquella La infancia de Iván de su futuro amigo Andréi Tarkovski, estrenada dos años antes. Un no parar de desgracias le suceden a nuestro héroe (¡que también se llama Iván!) y que ve encadenarse los entierros a la misma velocidad alucinada experimentada por el joven Zhivago en la película de David Lean (dos años antes del comienzo del rodaje este nómada del sur del Imperio había enterrado a su segunda mujer, ucraniana y muerta a la edad de 40 años). Vamos, que el hombre tenía ya varios másters en lo que a pena indecible se refiere.

El infortunio y los estallidos de la violencia más primitiva parecen regir los destinos de la región en la que se ambienta el film. Los sufre el padre del protagonista, los padece también su compañera de correrías infantiles y, a la postre, primer y único amor. Tanto da donde huya o qué propósito tenga: esa nube negra invocada por los arcanos acabará de nuevo sobrevolando su testa.

Tras tanta frustración conocerá el desprecio (más que el amor) de una mujer con algo de pitonisa: ingobernable e independiente, dispuesta a engatusar al capitoste local y movida por una evidente frustración sexual. Y es que Palagna quiere descendencia a cualquier precio e Iván, reconcomido por la autocompasión, no está por la labor. Así que sí… la cosa terminará con otro entierro.

El resultado es una película donde todo es forma, desequilibrio, contraste de símbolos coloristas. No tenemos ni idea de cómo vivían aquellos hutsules de los Cárpatos, pero poco importa: Paradjanov se mueve en coordenadas místicas, casi en una ensoñación perpetua. Como aquel medievo de El manantial de la doncella (Ingmar Bergman, 1960) en el que convivían desconocimiento y milagro, bajas pasiones y elevados propósitos. La única magia negra es la del peso de la tradición, esos ancestros que siguen manifestándose en interminables ceremonias que parecen sucederse en bucle.

Tras Corceles de fuego y hasta bien entrados los años 80… el silencio y la nada. Apenas logra poner en pie un proyecto (las celebérrimos “granadas”, que recordemos -más allá de su imaginativo rebautizado por parte de la censura- eran una evocación alrededor de la figura del poeta armenio Sayat Nova). ¿Las razones de este ostracismo? Paradjanov pasó a estar en el punto de mira de un régimen que no llevaba muy bien lo poco que su cine contribuía a la causa socialista. ¡Menos individualismo!

Los problemas con la autoridad competente no eran nuevos. Tabú ruso en 1948, tabú ruso en 2024: su bisexualidad ya le había llevado a la cárcel y volvería a hacerlo en 1973. Los cargos fueron “la violación de un miembro del Partido Comunista, y la propagación de pornografía”, pero también lo habían acusado previamente de cartearse con sucios extranjeros capitalistas (en el origen de todo: un discurso encendido que diera en la capital de Bielorrusia y que no pasó desapercibido a la KGB). En fin, pasó a engrosar la larga lista de disidentes soviéticos, junto a Vasili Grossman, Andréi Sájarov o Aleksandr Solzhenitsyn. El Kremlin sabía cómo castigar a quién expresaba opiniones “desviadas” y la excusa era lo de menos (tras estar entre rejas desde finales del 73 al 77, volvería un año a la cárcel en 1982, esta vez por el imaginativo delito de “cohecho”).

Las dos últimas películas de Serguéi aportan poco a su leyenda. En realidad, uno las ve como un ejercicio de folklore kitsch que -si tienes un mal día- puede resultar bastante indigesto (como un programa de La 2 dedicado a sardanas, jotas aragonesas y muñeiras. Que un rato está bien, pero por mucho que te tire la tierra… ¡piedad!). Fueron La leyenda de la fortaleza de Suram (1985) y Ashik Kerib (1988). Paradjanov necesitaba reivindicarse, gritarle al mundo que seguía ahí… pero los medios a su alcance y su inspiración ya no eran los de antes.

Hay momentos en los que la cosa tiene algo de autoparodia: “¿recuerda usted lo que era un film de Paradjanov?” Pues por si acaso, enumeramos: tienen que salir coloridos ramos de flores, manteles extendidos rollo picnic llenos de manjares, una muestra de artesanía local y mucho baile ululado. Rodado en planos frontales, sin sonido directo y desde grúas que descienden hasta situarse al pie de la vereda. Que como apología de sus raíces suena fenomenal, pero los resultados estaban ya muy lejos de su mejor cine.

Repitiendo hasta alguna que otra localización, este díptico que cuenta la historia de una fortaleza que para levantarse con cimientos sólidos exige de un sacrificio humano y la de un bardo que para hacerse merecedor de su amor de alta alcurnia deberá de llevar a cabo más trabajos que Hércules, funciona como último vítor de la caballería y homenaje, sobre todo, a las tierras que lo acogieron.

Veréis grandes cabalgatas, amores de romancero viejo, exóticos instrumentos musicales, malos de opereta y héroes gaznápiros. De Ashik Kerib quizás lo más memorable sea el momento en el que los actores se quitan sus postizos y rompen definitivamente la (tenue) ficción o la dedicatoria final a Tarkovski, cámara y paloma mediante. Un sucederse algo alocado de situaciones legendarias que ya no logran dejar tanto un poso lírico como la cansina sensación de que cualquier cosa es factible… sin que necesariamente nada importe.

… y sin embargo, ahí están. Muestras seminales del cine de sus respectivos países (o no, que nadie se ofenda: Paradjanov se mostraba igualmente perplejo ante el ir y venir de fronteras). Aquella URSS que se definía como “un conjunto de pueblos de diferentes naciones” vio en él a un enemigo, cuando al poeta (al músico, al escritor, a cualquier librepensador) los hitos que delimitan los límites de la ambición humana se la traen al pairo.

Corceles de fuego recibió después críticas situadas al otro lado del espectro: intelectuales ucranianos acusándola de haber “rusificado” su acervo cultural. Sumo sacerdote de su propia religión, Sergei vivió en un universo de contrastes en grana, de ensueño medievalista, de danza vital filmada. Rindió culto a sus iguales (a los pintores Hakob Hovnatanian y Niko Pirosmani, al poeta Sayat Nova) y pagó un elevado precio por rodar cine con alma y apellidos en el país de las troikas y las apologías de los planes quinquenales.