Me gustaría empezar este texto con una confesión: estoy llevando todo esto bastante regular. Supongo que, en una situación como la que estamos viviendo, cada cual canaliza la ansiedad a su manera y yo probablemente todavía no he encontrado la mía. Hay gente cuya rutina no ha cambiado en lo esencial y siguen teletrabajando desde casa solos y precarizados, as usual, otros han descubierto su pasión por la cocina o las manualidades, hay quien está aprovechando este apocalíptico intermedio para ponerse al día con las series (cosa para la que, de hecho, necesitaría varias vidas) y a otros les ha dado por la vida sana, el yoga en el salón y los vídeos de mindfulness en Youtube. También hay quien se pasa el día enviando memes y vídeos graciosos a sus familiares, allegados, amigos, colegas y conocidos, y los que se estresan porque no van a ser capaces de hacer todas las actividades en streaming que ahora se nos proponen. ¿Será que la hiperproductividad neoliberal también genera dopamina y por eso en momentos como estos preferimos hacer más y pensar menos?

Para ser sincera, ninguna de estas alternativas me resulta demasiado tentadora y es por ello que intento quedarme con lo de siempre: cine y literatura pendientes. Os aseguro que me encantaría aprovechar estas horas muertas disfrutando de todos esos libros sin leer amontonados en los estantes (tsundoku, le llaman a esto los japoneses) o de todas esas películas que ahora podemos disfrutar online de manera gratuita. Pero por desgracia, de poco sirve el tiempo si no hay suficiente ánimo y predisposición. Porque desconecto con frecuencia sea cual sea la película, para consultar, una y otra vez, las estadísticas de muertes por Covid-19 en el teléfono móvil (en escala lineal y logarítmica), las discusiones por redes sociales de todos los cuñaos capaces de arreglar el mundo, los artículos amarillistas escritos por reporteros que, cual habilidosos prestidigitadores, convierten la desgracia en pornografía, los mensajes oficiales de los distintos presidentes (los que nos caen bien y los que no), los pronósticos de los epidemiólogos optimistas y los pronósticos de los epidemiólogos pesimistas, los artículos que rememoran la peste bubónica del S XIV y las fotos de las principales capitales de Europa completamente vacías. Lo sé, es un considerable compendio de lo peor que se podría hacer en estas circunstancias. Lo sé, tendría que aprovechar estas semanas para desconectar por completo, focalizar en las cosas que puedo hacer sin atormentarme, empezar algún proyecto nuevo, hacer limpieza a fondo de la casa, empezar a escribir una nueva novela… Y sí, de nuevo la adicción a la hiperproductividad, como un fantasma siempre presente a nuestro alrededor, cualesquiera que sean las circunstancias.

Pero, aunque no lo parezca, he venido aquí a hablaros de cine. O al menos, a intentarlo. Aunque en estos momentos tenga unas irreprimibles ganas de llorar. Como Keiko, la camarera protagonista de uno de los primeros largometrajes de Sion Sono, Keiko desu kedo (I am Keiko, 1997), y apoye las manos en el cristal de la ventana con la esperanza de sentirme un poquito más cerca del exterior. Aunque cuente, como ella, los segundos, los minutos, los días que faltan para que todo esto termine y lo recordemos tan solo como una inoportuna pesadilla.

Por supuesto, todos sabemos que podría ser mucho peor. Al fin y al cabo, en mi caso, y en el de mucha gente, no deja de ser una suerte de pandemia en diferido retransmitida a través de redes sociales. Obviamente no es así para quienes la están sufriendo de verdad (ya sabemos todos quiénes son) y no en modo burgués o semiburgués, que al fin y al cabo es como muchos de nosotros la estamos observando desde nuestros cómodos hogares. Y sí, cuando pienso en todo eso, como es lógico aflora en mí el sentimiento de culpabilidad. ¿Quién eres tú para quejarte cuando hay gente que lo está pasando infinitamente peor? Deja de darle vueltas al asunto y habla de cine, que al fin y al cabo, es a lo que has venido.

Porque no eres víctima de violencia de género ni vives en una barraca de cartón. Porque tu nevera está llena y tienes ahorros para sobrevivir una temporada. Porque no tienes un hijo como Julito de la Cruz ni has de ser 24 horas al día como Clara, el personaje de Victoria Abril en Mater Amatísima (José Antonio Salgot, 1980), encerrándote en casa con el pequeño autista y evitando toda relación con el mundo exterior. Porque tus vecinos no son depredadores como los vecinos de Robert Laing en High Rise (Ben Wheatley, 2015) y por el momento no vas a necesitar armas de fuego para seguir adelante. Porque tu familia siempre ha sido permeable a las influencias –positivas– del mundo exterior y no te han educado como los progenitores de Canino (Kynodontas, Yorgos Lanthimos, 2009) a sus hijos. Porque sí, porque hay gente que está mucho peor que tú, así que deja de dramatizar y habla de cine.

En definitiva, de poco sirve hacerse la víctima y sentirse mal, aunque el Primer Ministro de Canadá Justin Trudeau nos haya dicho por Twitter que estamos en nuestro derecho a hacerlo, debido a lo excepcional de las circunstancias. Opta, en cambio, por la vía positiva, para variar. Recomienda a los lectores buenas películas, preferentemente largas (recuerda que ahora tienen mucho tiempo libre). Háblales de la estética magnificencia de los 450 minutos de Sátántangó (Béla Tarr, 1994), de la gozosa y juguetona incontinencia narrativa de Mariano Llinás en La flor (2018), de la ambición y la suntuosa complejidad experimental de Noticias de la antigüedad ideológica (Alexander Kluge, 2008), estupendas opciones todas ellas a las que dedicar ese tiempo que no queremos desperdiciar.

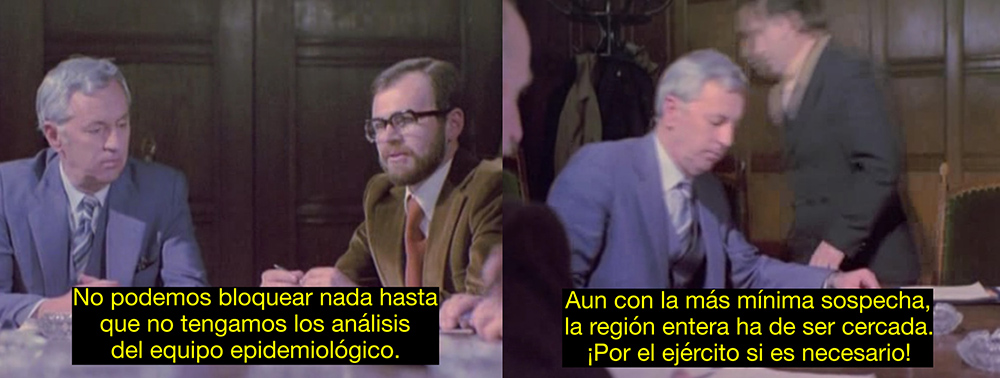

También puedes aprovechar el filón apocalíptico-epidémico para ser un poco oportunista y recomendar obras maestras desconocidas que tus compañeros de profesión crítica todavía no hayan desempolvado. Como la escalofriante Variola Vera (Goran Markovic, 1982), por ejemplo. Porque el cine yugoslavo de los años 80 es todavía para muchos un gran desconocido y la película lo merece. Por eso, y porque recrea un caso real de epidemia de viruela, la última que hubo en Europa, y que afectó a toda Yugoslavia en 1972. También por su inesperada mezcla de terror costumbrista y humor negro, y porque algo de esperanza no viene mal de vez en cuando (la epidemia fue contenida con relativo éxito y finalmente, “tan solo” hubo 175 contagiados y 35 fallecidos en todo el estado. Al menos, según los datos oficiales.).

Y si piensas en un espectador más dado a la melancolía y la decadencia sofisticadas, le puedes sugerir que recupere Muerte en Venecia (Morte a Venezia, 1971), una de las obras maestras de Luchino Visconti, en la que una epidemia de cólera azota una Venecia que, años después, se verá obligada a revivir el pánico en el mundo real. Puedes proponerle que busque paralelismos. Que analice la incredulidad inicial generalizada, tanto en el filme como a su alrededor. Que preste una especial atención a esa secuencia en la que Gustav von Aschenbach busca desesperado a alguien que le diga la verdad, a alguien que le cuente sin reservas todo lo que en realidad está pasando.

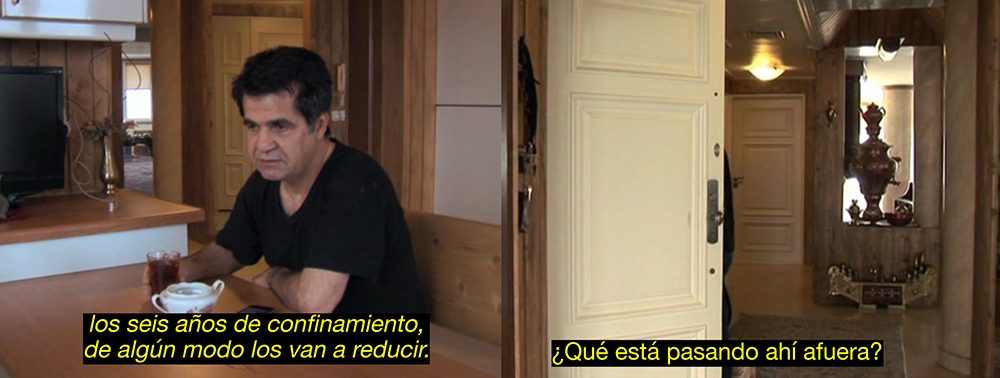

Me gustaría, en momentos como estos, tener la entereza de Jafar Panahi y utilizar la cuarentena forzosa para crear. A ser posible, una obra maestra. Aprovechando además, que las autoridades ni siquiera me lo prohíben como a él (a no ser claro, que necesite salir de casa). Pero admitámoslo, no soy Panahi y en estos días de encierro no creo que logre nada parecido a Esto no es una película (In Film Nist, 2011). Tampoco soy JD Salinger ni Emily Dickinson y, como ya dije al principio del texto, este confinamiento lo estoy llevando regular.

De hecho, mi tendencia al tremendismo desaforado (que por respeto a mis amistades intento manejar en privado) me lleva a menudo a imaginarnos, a mí y a mi pareja, como si fuésemos los entrañables ancianos de Cuando el viento sopla (When the Wind Blows, Jimmy T Murakami, 1986), asomándonos dentro de unas semanas a la puerta de la calle, asustados, hambrientos y deshidratados, manteniendo la esperanza de que no se repita el paisaje postapocalíptico del filme. Por supuesto, soy consciente de que la realidad no será así, y si bien las consecuencias de lo que está sucediendo serán nefastas para una mayoría, tal vez lo más sensato (o en todo caso, lo menos desalentador) sea dejar una puerta abierta al optimismo, como hace el filósofo Slavoj Žižek. Aun a pesar de que temamos que las medidas coercitivas van a acabar quedándose entre nosotros bastante más tiempo del necesario. Aun a pesar de que temamos que el neoliberalismo, con cada desgracia, acabe haciéndose un poco más fuerte.

Hola Maria,

Te felicito por tu análisis franco y preciso desde el cual, dejas que el alma desgarrada aunque sostenida, se reivindique.

Creo que es necesario crear un espacio para llorar, simple y llanamente.

Vemos a diario, las reacciones que abarca un rango que va desde el cachondeo, la ira, el enfado, la rabia, el miedo…

Muchas de estas reacciones son mecanismos de huída en algunos casos, como la risa y en otros de parálisis como el miedo.

Me preocupa la coraza social en la que llorar no es una opción, si lo fuera creo que tendríamos mejor capacidad de comprensión de los hechos y de su gestión.

Quiero reivindicar un espacio para a la tristeza, llana y franca, limpia y pura.

Es necesario para transitar por este periodo, de la manera más humana posible, (humana en el buen sentido de la palabra).

Deseo ver a más y más personas abriendo su alma llorando simple y llanamente, no hay que esconderse para llorar y mucho menos avergonzarse.

Llorar como manera de RESISTENCIA, a los medios, a las leyes, a el absurdo, a la gente.

Hola Ana, buenos días. Muchas gracias por tu comentario. En tiempos tan duros como estos, como bien dices, cada cual tiene que encontrar su manera de desahogarse, para que así sea todo un poco más llevadero… Un abrazo!